费利佩 - 路易斯:欧洲球队的压迫哲学 —— 顶级球员与胜利饥渴的完美结合

一、世俱杯败北背后的欧洲足球启示

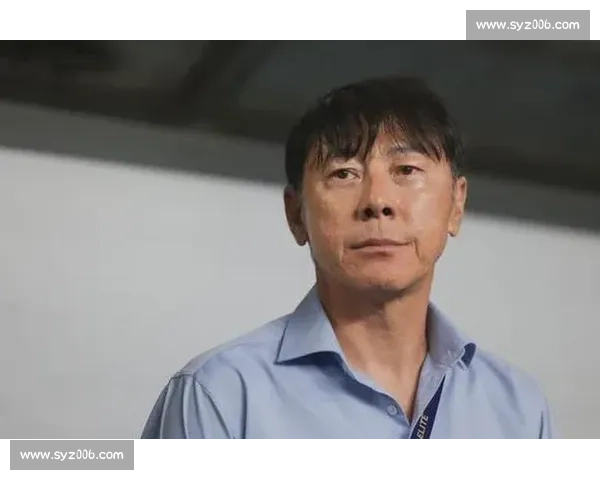

在 2025 年世俱杯 1/8 决赛中,弗拉门戈以 2-4 不敌拜仁慕尼黑,赛后主帅费利佩 - 路易斯的一席话引发足坛震动:"当欧洲球队向你施压时,你会感觉场上有 8 到 10 名球员在同时逼抢。他们对胜利的渴望近乎偏执,这种强度是南美球队难以企及的。" 作为曾效力马竞、切尔西的欧冠冠军成员,费利佩对欧洲足球的理解远超普通教练 —— 他见证过西蒙尼的铁血防守体系,也经历过穆里尼奥的战术博弈,如今以主帅身份直面欧洲顶级球队,更能切身体会到两种足球文化的鸿沟。

这种压迫并非简单的身体对抗,而是建立在精密战术体系上的系统性工程。拜仁在比赛中展现的 "高位逼抢 + 快速转换" 战术,正是欧洲球队的典型打法:当弗拉门戈后卫持球时,莱万多夫斯基立即封锁中卫与边后卫的传球线路,穆西亚拉与萨内则形成交叉包夹,迫使对手只能选择风险极高的长传或回传门将。这种压迫强度直接导致弗拉门戈全场失误高达 18 次,其中 6 次失误直接转化为拜仁的进攻机会。

二、南美球员的欧洲朝圣之路

费利佩特别提到了维尼修斯的例子:"如果他留在弗拉门戈,我们也能拥有世界级球星。但欧洲联赛提供的不仅是更高的竞技平台,还有更完善的职业发展体系。" 这种现象背后是欧洲足球的三重吸引力:

经济待遇的巨大鸿沟:欧洲豪门的薪资水平是南美俱乐部的 5-10 倍。以弗拉门戈当家射手佩德罗为例,他在巴甲的年薪约 200 万欧元,而同样水平的球员在英超中下游球队可轻松获得 800 万欧元以上的合同。这种经济差距直接导致 2024 年南美球员转会欧洲的总金额突破 12 亿欧元,创历史新高。

战术理念的代际差异:欧洲教练更注重球员的多功能性。曼城的边后卫沃克既能参与高位逼抢,又能完成场均 3.2 次关键传球;而弗拉门戈的边后卫在比赛中更多承担防守任务,进攻参与度不足欧洲球员的 1/3。这种差异使得南美球员在登陆欧洲后,往往需要经历长达 1-2 年的战术适应期。

三、欧洲足球的胜利密码:从身体到思维的全面碾压

欧洲球队的强大不仅体现在战术层面,更源于其独特的足球哲学:

球员素质的全面进化:欧洲球员的身体条件和技术能力呈现 "双核发展" 趋势。拜仁的基米希既能完成场均 4.1 次抢断,又能送出 2.8 次关键传球;曼城的罗德里则以 89% 的传球成功率成为球队攻防转换的枢纽。这种全能性使得欧洲球队在战术调整上拥有更大空间 —— 瓜迪奥拉可以在一场比赛中先后使用 4-3-3、3-2-5、4-2-3-1 三种阵型,而南美球队往往受限于球员能力,难以实现如此灵活的战术切换。

mk体育,mksport,mk体育直播,mk体育网青训体系的持续输出:欧洲俱乐部的青训早已超越单纯的技术培养,转而注重战术思维的塑造。阿贾克斯的青训营要求 16 岁以下球员必须掌握三种不同阵型的战术职责;多特蒙德的 "红牛模式" 则通过大数据分析,为每个球员制定个性化的训练方案。这种体系化培养使得欧洲每年能产出超过 500 名具备顶级联赛实力的年轻球员,而南美同期的青训产出仅为 200 人左右。

四、南美足球的突围之路:从技术流到复合型的转型阵痛

面对欧洲足球的全面压制,南美球队并非毫无还手之力。费利佩在采访中提出了三点建议:

青训体系的重构:阿根廷的河床俱乐部正在进行一项实验:将球员的战术学习时间从 14 岁提前至 10 岁,通过 VR 技术模拟不同比赛场景,培养小球员的战术决策能力。初步数据显示,接受该训练的球员在 16 岁时的战术理解能力比传统青训球员高出 30%。

联赛运营的升级:南美足联正在推动 "南美超级联赛" 计划,拟将巴西、阿根廷、乌拉圭的顶级俱乐部整合为一个联赛,通过增加比赛强度和商业收入,提升本土球员的竞争力。该计划预计在 2026 年正式启动,届时南美球员将无需过早登陆欧洲,即可获得高水平的比赛锻炼。

结语

费利佩 - 路易斯的言论揭示了一个残酷的现实:欧洲足球的强大不仅是球员个体的胜利,更是整个足球生态系统的胜利。从战术理念到青训体系,从球员素质到联赛运营,欧洲足球已经建立起一套难以撼动的统治体系。然而,足球的魅力正在于其不可预测性 —— 当南美球队开始吸收欧洲经验,当非洲新星不断涌现,当亚洲足球持续进步,未来的世界足坛或许会迎来真正的多极化时代。但在此之前,欧洲足球的压迫哲学仍将是衡量足球文明的黄金标准。